黒神由貴と男の子

星龍学園の帰り道、黒神由貴は例によって榊真理子と二人で星龍学園前駅へ向かっていた。

途中、4車線幅の道路を渡ったとき、黒神由貴は歩道脇にたたずむ、小学校低学年ぐらいの男の子に目をやった。

いつも、ここにいる。

榊真理子はその男の子に気づくそぶりもなくスタスタと歩いて行くので、黒神由貴もそのまま歩き去ることになる。

ここ数日のパターンであった。

そんなある日、たまたま榊真理子は所用で少し学園に残ることになり、黒神由貴一人で帰宅することになった。

もし今日もあの子がいたら、声をかけてみよう。そう思っていた黒神由貴であったが、果たして、男の子はいつもの場所にいた。

誰かを捜しているのか、そうではないのか、行き交う自動車や横断歩道を渡る人を、ぼんやりと眺めているように見えた。

黒神由貴はその男の子の前にしゃがみ、声をかけた。

「ぼく」

男の子がびっくりしたような目で黒神由貴を見た。

「捜すの、手伝ってあげようか」

黒神由貴の突然の申し出に、男の子は困惑している様子であったが、やがて、コックリとうなずいた。

「よし」

黒神由貴は男の子の頭をなでて、にっこりと笑った。

「じゃ、お姉ちゃんと手をつないでくれる? そうそう。それでね、あのときのことをよく思いだして。車に乗っていたのは、どんな人だった?」

男の子の記憶が映像となって、黒神由貴の中に入ってきた。

その日、地元の警察署に中年の男性が出頭した。

男性は一週間ほど前の夜半に起きた、小学生男児ひき逃げ死亡事故の犯人であった。個人経営の宅配業をしていた男性は、横断歩道を渡ろうとしていた男児に気づかず、はね飛ばした。男性の信号無視であった。たまたまあたりに人がいなかったのを幸い、男性はそのまま走り去った。男児は月蝕観察のため、遅い時間に外出していたという。

死んだ小学生の幽霊が出てきて一睡もできなかった、と男性は言った。

「ぐちゃぐちゃの、わけのわからない状態になったのが、枕元で何も言わずにじっと立っていた」

と、男性は恐怖に身を震わせながら言った。

取り調べにあたった警察官は、男性の自責の念が幻覚を見せたのだろうと考えた。

「よかったね。君をはねた犯人は捕まったよ」

黒神由貴は歩道脇にたたずんでいた男の子に言った。男の子がうなずく。

「どうする? もうここにいなくてもよくなったけど、お母さんに会う?」

黒神由貴が言うと、男の子はうれしそうに顔を上げかけたが、すぐに下を向いた。

「ん? どうしたの?」

「だって……」

男の子は小さな声で言うと、自分の身体に目をやった。

男の子の身体は、はね飛ばされたときの衝撃で、ずたずたになっていた。腹部ははじけ、内臓がぶら下がっている。頭部は歩道に叩きつけられたときのショックで、鼻のあたりまでが二つに割れていた。手も足も、ねじれてあさっての方向を向いたり、千切れたりしている。

男の子が母親に会うのをためらうのも無理はなかった。

「ああ、そうか、ごめんね」

配慮が足りなかったことに気づき、黒神由貴は男の子にわびた。

「大丈夫。ほら、お姉ちゃんのところにおいで?」

黒神由貴が言うと男の子はおずおずと近づいたが、血まみれな自分に気が引けるのか、そばに立っただけであった。その手を取って、無惨な状態を気にすることもなく、黒神由貴は男の子を抱きしめた。

「大丈夫。心配しないで、お母さんに会ってきなさい」

男の子をしばらく抱きしめたあと、黒神由貴はそう言って、腕をゆるめた。

黒神由貴の目の前に立つ男の子は、元気そうな、ちょっと腕白そうな、くりくりとした目をした、生前の姿を取り戻していた。

男の子は信じられないという顔で自分の身体のあちこちに目をやり、両手をまじまじと見つめた。

そして顔を上げて黒神由貴を見つめ、

「ありがとう」

そう言うと、姿が薄れていった。

事故現場に捧げられた花束の前にしゃがんで、小声で何か言っている女子高校生の姿を、何人かの通行人が不審げに見つつ、通り過ぎていった。

「お。捕まったか」

星龍学園からの帰り道。歩道脇の事故現場に置かれた、目撃者捜しの立て看板を見て、榊真理子が声を上げた。

つられて黒神由貴が榊真理子の視線の先を見ると、立て看板に張り紙がされていた。

『犯人は逮捕されました。ご協力ありがとうございました』

張り紙にはそう書かれていた。

「ひき逃げってなかなか捕まらないけど、これは早かったねー。あ、そう言えば」

「そう言えば?」

榊真理子が突然口調を変えたので、黒神由貴は聞き返す。

「ここに、ときどき男の子が立ってたじゃん。はねられた子の知り合いか何かだったのかなあ。ひき逃げ犯を見つけるつもりだったのかな」

榊真理子にも見えていたのか。

かろうじて表情には出さなかったが、内心で驚愕した黒神由貴だった。

黒神由貴と都市伝説

横断歩道での信号待ち。なんとなく、向かい側の歩道で信号待ちをする人々を眺める。と、その中に一人、何か違和感がある男性がいる。どういう違和感なのか、よくわからない。ただ、何か不自然で、存在感が薄い。そんな印象がある。注視するのも無礼なのだが、ついちらちらと見てしまう。

歩行者信号が青になり、横断歩道を渡る。件の男性とすれ違うとき、男性がこちらを見てぽつりと言う。

「よくわかったな」

その日、黒神由貴は繁華街に一人で出かけていた。

横断歩道での信号待ち、向かい側の歩道で信号待ちをする人々の中で、ある一人の男性が漂わせている空気に、黒神由貴は気づいていた。向こうもまた、こちらが気づいていることがわかっているようであった。

信号が青になる。歩行者たちが横断歩道を渡り出す。

男性とすれ違う瞬間、男性が何か言う前に、黒神由貴はその男性の前で立ち止まり、男性に声をかけた。

「あのう」

ごく普通に、男性が何か落としものでもしたかのように、黒神由貴は声をかけた。

「もしご迷惑でなければ、この近くのお寺にご案内しますけれど」

黒神由貴がそう言うと、男性はしばらく呆然としていたが、やがて、

「あ……いや、それには及ばないです。どうも」

そう言って頭を下げ、かき消すように消えた。

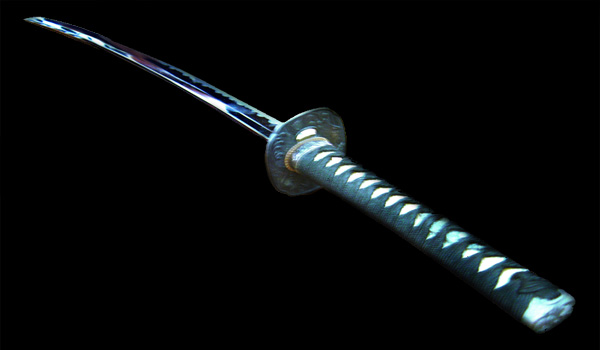

黒神由貴と妖刀

その日、黒神由貴と神代冴子は、とある骨董収集家の家を訪れていた。

当主は神代冴子の知り合いで、「ちょっとお見せしたいものがある」ということであった。

当主は神代冴子の祖父である幻妙師の知人でもあり、神代冴子が高野山の人間であるということも知っている人物であった。

そういうことであるから、今回も単なる世間話ではなく、なにがしかの妖しがらみであろうと神代冴子は考え、黒神由貴を誘ったのであった。

案内された茶室で黒神由貴と神代冴子が待っていると、当主がやってきた。

布に包まれた細長い物を、両手で捧げるように持っている。

当主は二人の前に正座すると、布に包まれた物を二人と自分の間に置いた。

「……刀、ですか。日本刀?」

神代冴子が言うと、当主はうなずいた。

「江戸中期の頃の物と聞いております。作者はわかっておりません。物が物だけに、村正などという御仁もありましたが、まあそれはないでしょうな」

そう言いながら、当主は包みをほどき、中の物を取り出した。

刀の分類で言えば「脇差し」と言われる日本刀であった。

鞘は黒塗りで、一見してもなかなかの高級品とわかる造りであった。

「……で、それが、忌まわしい物である、と」

神代冴子が言った。再び当主がうなずく。

「左様でございます。俗に言うところの、『妖刀』ですな。お持ちになりますか」

当主は言って、神代冴子に刀を渡した。

受け取った神代冴子は柄(つか)を握り、ゆっくりと刀身を抜いた。

刃がぎらりと光り、神代冴子は一瞬目を見開いた後、かすかに眉にしわを寄せた。神代冴子の横に座って刀を見ていた黒神由貴も、同じように眉をしかめた。

「これは……また。……黒神さんも持ってみる?」

ぽつりと言って、神代冴子は黒神由貴に刀を持たせた。

「これは……」

黒神由貴もまた、同じような声を上げた。しばらく刀身を見つめて、神代冴子に返却する。刀を受け取った神代冴子は、刀を鞘に収めた。

「おわかりになりましたか」

当主の言葉に、黒神由貴と神代冴子はうなずいた。

「なかなか剣呑と言いますか、物騒なものですね」

「お二人のような方でないと、これを目にするだけでも危険です」

「でしょうね。私でも……たぶん黒神さんも同様だったでしょうけど、持つと使ってみたくなる刀というのは、人目にはさらせませんね」

「左様です。正しく言いますならば、『手にすると人を斬りたくなる刀』ですな」

当主は物騒なことをさらりと言った。それを聞いた黒神由貴と神代冴子は、小さくうなずいた。

抜き身の刀を持った瞬間、握った手を通し、刀から異様な気配が黒神由貴と神代冴子の身体に流れ込んできたのだった。

この刀で人を斬ってみたい、という欲望であった。上段に構えて肩口から袈裟懸けに斬りおろす手応え、あるいは居合いで、胴を横に払う手応え、それらがまざまざとイメージされた。

妖しからの攻撃には慣れているはずの二人ですら、あらがいがたいものを感じ、早々に刀を当主に返したのだった。

「実を申しますと、これがどういう曰く因縁でこのような禍々しい妖力を持つに至ったのかはわかりません。怪談話によくあるように、多くの人を斬ったことで血の味を覚えたのか、あるいは刀を打つときに、何か呪法のようなものをほどこされたか。代々伝わっているわたくしどもにしても、『この刀は危険であるから、人の手に渡してはならぬ』と堅く申し渡されているだけでしてな」

「しかしご当主。ご当主御自身は、これを手にされても大丈夫なのですか」

神代冴子が、もっともな疑問を口にした。当主が微笑む。

「どういうわけか、これを管理するわたくしどもの血筋は、この刀の影響を受けないようでして。それなればこそ、こうして人目にさらすこともなく保管できておるわけですが」

「で、これをどうなさろうと。売るわけにもいかないでしょうし」

神代冴子の言葉に、当主は大きくうなずいた。

「もちろんです。お二人のような方でさえ刀の影響を受けかねないご様子でしたから、市井の一般の人間がこんな物を手にすれば、たちまち殺人鬼になりましょう」

神代冴子から刀を受け取った当主は、布袋にていねいに納めた。

「これはわたくしが絶対に外へ出さないようにいたす所存です。また、今の世に門外不出の呪われた品を代々守り続けるというのも、せがれたちには荷が重いことでございまして。もしわたくしの命が尽きるときには、お二人にこの刀の処分をお願いいたしたく」

「はあ……それは承知しましたが、それでは、今日はとくに何もしなくてもいいと」

「左様です。本日は、わたくしがこういうものを所持しているということを知っておいていただくためにご足労願ったわけでして」

「……さっきの刀、黒神さん、どうだった?」

骨董収集家の家を辞した帰り道、神代冴子は黒神由貴に言った。

「どうと言いますと」

「や、だからさ、なかなかの邪気だったでしょ。私や黒神さんでも、体調次第では、影響を受けちゃうんじゃない?」

「あー、それは確かに。でも場合によっては、うまく使えば戦力になり得ますよね」

黒神由貴の言葉に、神代冴子はちょっと驚いたような顔をして、

「そういう考え方もありか。……でもまあ、ああいうのを使わずに済むなら、使わないでいたいわねえ」

「ですよね」

黒神由貴と神代冴子は、小さく笑った。